Brauchen wir repräsentative Studien zur

Verbreitung von Sars-CoV2? Und welchen Beitrag können sie auf dem Weg zur Normalität leisten?

Abbiamo bisogno di indagini rappresentative sulla prevalenza di Sars-CoV-2? E quale contributo possono dare per il ritorno alla normalità?

Hermann Atz - 2020

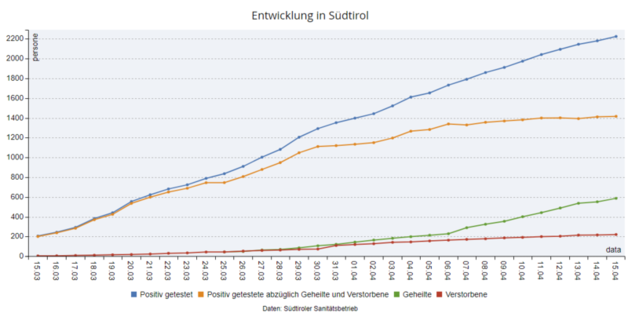

Wie bei allen Krisen und Katastrophen berichten die Medien in der aktuellen Covid-19-Epidemie täglich gebetsmühlenartig über bestimmte statistische Daten: die Zahl der Neuinfektionen, die Zahl der intensivmedizinisch Behandelten, die Gesamtzahl der Infizierten, die aktuelle Zahl der Infizierten, die Todesfälle – um nur die wichtigsten aufzuzählen. Dass diese Zahlen nicht besonders zuverlässig und vor allem zwischen Ländern nur sehr eingeschränkt vergleichbar sind (etwa weil die Einstufung eines Todesfalles als mit dem Coronavirus zusammenhängend in Italien anders gehandhabt wird als beispielsweise in Deutschland), wird uns ebenfalls vermittelt; allerdings ohne viel Hintergrundinformation. Quelle: Südtiroler Landesverwaltung

Quelle: Südtiroler LandesverwaltungAnderseits liegt die Begründung und Rechtfertigung der einschneidenden Notverordnungen, die alle Gesellschaftsbereiche massiv betreffen, genau in solchen Daten und in den Kurven ihrer Entwicklung. Die Bilder von gestapelten Särgen und Kolonnen von Militärfahrzeugen, die diese abtransportieren, tun ihr Übriges dazu, sind aber keine rationale Basis für konkrete Maßnahmen.

Was also tun, um zu besseren Daten zu kommen, auf die eine Strategie für die schrittweise Rücknahme der Einschränkungen und eine allmähliche Rückkehr zur Normalität aufbauen kann?

Ein großes Problem liegt in der beschränkten Verfügbarkeit von Tests, die vor allem am Anfang der Epidemie dazu geführt hat, dass fast nur schwer erkrankte Patienten, die ins Krankenhaus eingeliefert wurden, oder dort Verstorbene untersucht wurden. Dieser Mangel konnte zum Glück schrittweise entschärft werden, sodass es jetzt möglich ist, auch auf Verdacht zu testen, etwa bei Angehörigen von Risikogruppen.

Trotzdem sehen wir nur die Spitze des Eisbergs: die täglich gemeldeten Zahl der (Neu-)Infizierten umfasst nur jene, die genügend starke Symptome aufweisen, Kontakt mit Infizierten hatten oder aufgrund ihrer Funktion als besonders gefährdet gelten. Infizierte, die keine oder nur leichte Symptome haben, fehlen in den Statistiken. Deshalb gibt es auch nur ganz grobe Schätzungen, wie tödlich das Virus ist. Sicher ist nur, dass die Sterblichkeitsrate viel niedriger liegt, als die beinahe 10 Prozent aller als infiziert Registrierten, die derzeit für Südtirol ausgewiesen werden.

Um die Dunkelziffer und damit auch die wahre Gefährlichkeit des Virus abzuschätzen, wurden in Island über 6.000 zufällig ausgewählte Personen auf Sars-CoV-2 untersucht und darunter 52 positiv getestet (0,84%). Die Hälfte davon zeigte keine Symptome, die andere nur leichte (ORF, Stand 25.3.2020). Offiziell gab es zu diesem Zeitpunkt in Island ca. 700 Infizierte (John Hopkins Univ.), was rund 0,2% der Gesamtbevölkerung entspricht (aktuell werden in Island bei einer mit Südtirol vergleichbaren Einwohnerzahl von knapp 400.000 bisher nur 8 Todesfälle verzeichnet). Gemäß dieser Untersuchung lag die Zahl der tatsächlichen Fälle (die sogenannte Prävalenz) also mindestens viermal höher als die der bekannten.

Den gleichen Ansatz verfolgt die Österreichische Covid-19 Studie unter ca. 1.500 repräsentativ ausgewählten Personen, deren Ergebnisse am 10. April vorgestellt wurden. Die Forscher kommen zum Ergebnis, dass die Zahl der Infizierten in Österreich Anfang April bei schätzungsweise 28.500 gelegen ist – entsprechend 0,33% der Gesamtbevölkerung – , bei einer offiziellen Infiziertenzahl von 8.600 zum selben Zeitpunkt (SORA). Das österreichische Wissenschaftsministerium begründet die Finanzierung der Studie so: „Diese Informationen sind dringend nötig für gute Entscheidungen darüber, wann begonnen werden kann, Geschäfte und Betrieb sowie Schulen und Universitäten wieder zu öffnen.“

Natürlich kann man aus der tatsächlichen Rate der Infizierten nicht direkt ableiten, wann und wie die Notmaßnahmen zurückgenommen werden können. Aber immerhin lässt sich daraus schließen, wie groß das durchschnittliche Risiko ist, im Alltag auf eine infizierte Person zu treffen. Und wie große Vorsicht daher bei Kontakten angemessen ist. Das wäre immerhin ein deutlicher Fortschritt gegenüber den aktuellen Vermutungen, die einem Tappen im Dunkeln gleichen. Zudem ist das Ganze eine Momentaufnahme, die nach einer gewissen Zeit wiederholt werden müsste.

Neben dieser repräsentativen Erhebung der aktuellen Prävalenz von Covid-19 wird daher ein zweiter Ansatz verfolgt, der ebenfalls auf Bevölkerungsstichproben beruht: die Messung des Anteils von Personen mit Antikörpern gegen das Coronavirus. Dieser Vorschlag kommt etwa vom ISS (Istituto Superiore di Sanità) in Rom und wird auch in anderen Ländern wie Deutschland und Frankreich verfolgt. Hier werden an zufällig ausgesuchten Probanden Blutproben entnommen, die darüber Auskunft geben können, ob jemand schon mit dem Virus in Kontakt war und – mit oder ohne Krankheitssymptome – Antikörper entwickelt hat, die ihn für eine bestimmte Zeit gegen Covid-19 immun machen (wie lange weiß man noch nicht). Im besonders betroffenen Kreis Heinsberg nahe Aachen in Deutschland gibt es erste Ergebnisse einer solchen Studie, die den Anteil der schon immunisierten Personen in der besonders betroffenen Gemeinde Gangelt auf 15% schätzen (ARD), wobei die offizielle Quote der aktuell Infizierten im gesamten Kreis unter 1% liegt.

Auch auf diese Weise kann die Dunkelziffer abgeschätzt werden. Zudem kann man so die gesamte bisherige Entwicklung abbilden und sehen, wie weit der Weg zur sogenannten Herdenimmunität noch ist (sie tritt ein, wenn ein so großer Teil der Bevölkerung immun ist, dass sich die Seuche nicht mehr ausbreiten kann). Dieser zweite Ansatz hat den Vorteil, weniger stark vom Stichtag beeinflusst zu werden und ein Gesamtbild zu liefern, allerdings sind die serologischen Testverfahren bis dato nicht ganz ausgereift. Vor allem die Fähigkeit der Tests, eine Immunisierung gegenSars-CoV-2 von anderen Coronaviren zu unterscheiden, steht noch auf dem Prüfstand. Für die Einzelnen haben solche Tests den großen Vorzug, dass Personen mit nachgewiesenen Antikörpern keine Angst mehr haben müssen, sich oder andere zu infizieren (ähnlich wie bei einer Impfung).

Beide Varianten einer repräsentativen Testung können somit einen Beitrag zur Normalisierung leisten, indem sie gesicherte Daten über die Verbreitung des Coronavirus liefern. Andere wichtige Maßnahmen, wie die sofortige Isolierung von Kontaktpersonen von Infizierten und das möglichst breite Testen bei Verdachtsfällen, können sie jedoch nicht ersetzen.

Quellen

https://www.corona-studie.at/https://www.bmbwf.gv.at/Themen/Forschung/Aktuelles/COVID-19-Studie.html

https://www.sora.at/nc/news-presse/news/news-einzelansicht/news/covid-19-praevalenz-1006.html

https://www.ilgiornale.it/news/cronache/ecco-i-test-massa-sugli-anticorpi-si-scoprir-chi-ha-avuto-1849947.html

https://www.salto.bz/de/article/27032020/tests-coronavirus

https://orf.at/stories/3159008/

https://coronavirus.jhu.edu/map.html

https://www.tagesschau.de/regional/nordrheinwestfalen/corona-studie-heinsberg-101.html

https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/111463/Antikoerper-Studie-soll-Immunitaet-der-Bevoelkerung-aufzeigen

Progetti in corso

07.02.2025

Esigenze formative delle aziende italiane per l’apprendimento del tedesco

Il Goethe-Institut di Roma vuole adattare i suoi corsi di lingua tedesca alle esigenze delle imprese italiane, partendo da uno studio preliminare per sviluppare nuovi contenuti e formati. L'obiettivo è capire l'attuale e futuro ruolo del tedesco nelle aziende italiane, per poi aggiornare l'offerta educativa e indirizzarla in modo mirato alle imprese interessate.

13.03.2024

Monitoraggio e valutazione del percorso che porta al diploma professionale di “Tecnico/a Grafico/a Multimediale”

A partire dall’anno formativo 2024/25 il percorso di “Tecnico/a Grafico/a Multimediale” presso la scuola professionale in lingua italiana sarà solo quadriennale, ovvero non sarà più possibile terminare la formazione con una qualifica triennale. In questo contesto, la Direzione della Formazione professionale in lingua italiana di Bolzano desidera che venga fatto uno studio che esplori il settore grafico e multimediale al fine di adattare il curriculum ed i contenuti tecnici del corso.

07.03.2024

Valutazione di una campagna di informazione e promozione dei prodotti agroalimentari biologici

Il progetto europeo „Più biologico regionale in Europa“ realizzato da Bioland Südtirol e Bioland e.V. promuove una campagna di informazione e di promozione dei prodotti agroalimentari biologici regionali. Tra il 2023 ed il 2025 sono previste diverse misure informative rivolte a gruppi target differenti in Italia ed in Germania.

05.09.2023

Donne nella politica comunale in Alto Adige – seconda parte

Lo studio realizzato nel 2017-2018 sulla presenza femminile nelle giunte e nei consigli comunali ha analizzato anche le cause della scarsa rappresentanza delle donne nella politica comunale, non considerando il comportamento elettorale di donne e uomini. Questa tematica è al centro dello studio follow-up, realizzato di nuovo in stretta collaborazione con Eurac Research (Istituto per il management pubblico)

23.01.2023

Brand Monitor Alto Adige

Informazioni significative su brand in Alto Adige.

13.12.2021

Monitoraggio e valutazione del percorso che porta al diploma professionale di “Tecnico Diagnostico Automeccanico”

I corsi triennali della Formazione Professionale in lingua italiana di “Operatore automeccanico” hanno una lunga tradizione in Alto Adige. Da diversi anni gli alunni che hanno frequentato questo corso possono frequentare un quarto anno per diventare “Tecnico diagnostico automeccanico”.

24.11.2021

Obbligo formativo – successo educativo nel sistema scolastico altoatesino

Lo studio empirico ”Obbligo formativo – successo educativo nel sistema scolastico altoatesino: analisi degli sviluppi dell‘obbligo formativo fino ai 18 anni dall‘introduzione ad oggi” ha lo scopo di sostenere con dati statistici affidabili la progettazione di una politica educativa orientata al futuro in Alto Adige.

17.02.2021

Alleanza per lo sviluppo dello spazio sud-alpino – Rimanere & Arrivare

Nell'ambito del progetto "Alleanza per lo sviluppo dello spazio sud-alpino" (Interreg), la Val Pusteria (Alto Adige) ed i distretti austriaci di Osttirol, Spittal a.d. Drau e Hermagor si sono riuniti per valorizzare la regione e orientarla verso il futuro. Nel work package, per il quale è stato incaricato Apollis in collaborazione con regionalSynergie di Innsbruck, saranno sviluppate delle linee guida al fine di promuovere „rimanere & arrivare“ nella regione.

18.12.2020

Studio su Reti di partenariato e di Cooperazione nel campo della formazione professionale fra Italia e Germania. Soggetti coinvolti, stato dell’arte e potenzialità di sviluppo

Qual è lo stato delle relazioni tra Germania e Italia nel campo della formazione professionale? Quali progetti di cooperazione e partenariati esistono e chi sono i loro attori? Queste domande sono al centro di un nuovo progetto di ricerca nell'ambito della cooperazione italo-tedesca in materia di formazione professionale.

29.10.2020

Monitoraggio e valutazione degli esiti formativi ed occupazionali del percorso di diploma professionale di “Tecnico per la conduzione e la manutenzione di impianti automatizzati”

I corsi triennali della Formazione Professionale in lingua italiana di “Operatore elettrico elettronico” e di “Operatore meccanico” hanno una lunga tradizione in Alto Adige. Da qualche anno si può proseguire il percorso con un quarto anno per diventare “Tecnico per la conduzione e la manutenzione di impianti automatizzati” (TCMIA)

08.04.2020

Rilevazione del clima di fiducia dei consumatori altoatesini

L'indice del clima dei consumatori è destinato a riflettere la propensione al consumo delle famiglie. È considerato un indicatore precoce dello sviluppo economico. Apollis conduce le interviste in Alto Adige.